von Stefanie Schneider

Im 19. Jahrhundert wurden in Deutschland christliche Schwesternschaften gegründet, die Krankenpflege und Glauben miteinander verbanden. Als erstes wurden deutsche Soldaten auf die selbstlose Pflege durch katholische Schwestern in französischen Lazaretten aufmerksam – und 1866 war es auch in Göttingen soweit: Zwei protestantische Diakonissen wurden aus Hannover entsannt, um die Armen und Bedürftigen rund um die Uhr zu pflegen, da öffentliche Einrichtungen der Lage nicht mehr Herr wurden. Wie erfolgreich die Schwestern mit Zuwendung und Gesangbuch waren, lässt sich noch heute in Göttingen erkennen: Die Einrichtungen Alt-Bethlehem und Neu-Bethlehem, die für die Diakonie erbaut wurden gibt es noch heute, und sie werben noch immer mit dem Ziel „[f]ortschrittliche Medizin und exzellente Pflege mit christlichen Werten zu verbinden.“[1]

Christliche Ideale und die Rolle der Frau

Im 19. Jahrhundert wurde die Armenfürsorge für die bürgerliche Öffentlichkeit immer mehr zum Thema. Private Verbände und Vereine leisteten auch in der Krankenpflege materielle, finanzielle und personelle Unterstützung (Schmidt 1998, S. 26). Frauenvereine unterstützten so auch Diakonissen indem sie Wohnungen und Verpflegung stellten. Pflegerinnen waren hoch angesehen und vor allem schwer zu bekommen (Weber-Reich 1999, S. 27). Ihre Rolle wurde zudem im 19. Jahrhundert stark idealisiert. Einige Leibildgeschichten aus der damaligen Zeit betonen, wie enorm groß die Bedeutung selbstloser Pflegerinnen war und lobten die „Jungfrauen“, die ihr Leben der Krankenpflege widmeten: „Wunderbar ist es anzusehen, was eine junge Dame ausrichten kann, wenn sie fest auf Jesum blickt“ (nach: Köser 2006, S. 339 – 340). Damit sollten natürlich auch medizinische Zweifel an christlicher Krankenpflege abgebaut werden. Vorreiter auf dem Gebiet christlicher Krankenfürsorge war hier die katholische Kirche: Kriegsgefangene und Soldaten in Frankreich berichteten von „Barmherzigen Schwestern“, die selbstlose Pflege der Verwundeten katholischen Glaubens und soziales Engagement auf beeindruckende Weise miteinander verbanden (Schmidt 1998, S. 29). In Deutschland gab es wenige solcher Pflegegenossenschaften. Aber sie wurden im 19. Jahrhundert verstärkt gegründet, und auch in Göttingen waren die Katholiken schneller (St. Michaelis). Sch on bald nahm die evangelische Kirche auch in Göttingen die Barmherzigen Schwestern zum Vorbild und man überlegte, diese „Diakonissensache“, die sich langsam in Deutschland etablierte auch in Göttingen für die evangelische Kirche einzuführen (Weber-Reich 1999, S. 35).

on bald nahm die evangelische Kirche auch in Göttingen die Barmherzigen Schwestern zum Vorbild und man überlegte, diese „Diakonissensache“, die sich langsam in Deutschland etablierte auch in Göttingen für die evangelische Kirche einzuführen (Weber-Reich 1999, S. 35).

Besonders die evangelische Erweckungsbewegung trieb die Bemühungen um Diakonissen voran. Sie erinnerten an die Verantwortung der Christen gegenüber ihren Mitmenschen und warben für Nächstenliebe und Güte gegenüber Armen und Bedürftigen (Weber-Reich 1999, S. 30). So war die Hauptaufgabe der Diakonissen die Pflege der Kranken, und zwar ohne darauf zu achten, wo sie herkamen und wie viel sie besaßen (Weber-Reich 2004, S. 210). Auch die Missionierung war ein wichtiger Teil dieser christlichen Fürsorge. Der bürgerliche Protestantismus des 19. Jahrhunderts nahm eine fortschreitende Entchristlichung unter den einfachen Leuten wahr, der man mit der vorbildlichen Hingabe der Diakonissinnen entgegenwirken wollte. So lautete die Instruktion, dass der Kranke mit allen Mitteln gepflegt werden mussten, aber vor allem den Kindern mit Bibel und Gesangbuch beigestanden werden sollte (Weber-Reich 1999, S. 53-54). Beide Aufgabenfelder hatte die Diakonisse als Dienerin zu erledigen. Als Frau unterstand sie auf der einen Seiter dem Pastor, und auf der anderen Seite dem Arzt (Weber-Reich 1999, S. 42). Sie war zudem auch die Dienerin der Kranken, und sollte sie ohne Vorbehalte und ohne Rücksicht auf eigene Bedürfnisse pflegen.

Diese Philosophie lässt sich am eindeutigsten an den Arbeitsbedingungen erkennen. Die Diakonissinnen hatten fast täglich Hausbesuche und Nachtwachen in den Wohnungen der Armen zu leisten. Zwangsläufig ergab sich ein enger Kontakt zu den Kranken, da sie sie wuschen, fütterten, mit ihnen beteten und ihnen bis zum Tod beistanden. Auch in Göttingen erkrankten viele Schwestern an Typhus, doch da Erkenntnisse über Bakteriologie und Hygiene fehlten, machte man Gott für den Schutz der Diakonissinnen verantwortlich (Weber-Reich 1999, S. 47).

Alt-Bethlehem in Göttingen

In Göttingen entschloss man sich 1866 dazu, Diakonissen zu engagieren. Die Kirchenvorstandsmitglieger wählten aus ihren eigenen Reihen ein Komitee, dass die Arbeit der zwei aus dem Henriettenstift in Hannover angeforderten Diakonissen verwalten sollte (Weber-Reich 1999, S. 39). Der Vertrag, der Tätigkeitsfeld der Schwestern festlegte, wurde am 23.04.1866 unterzeichnet. Ein Mitspracherecht hatten die zwei Pflegerinnen allerdings nicht, da die Inhalte des Vertrages nicht mit ihnen abgesprochen wurden und auch keine je an den Sitzungen des Komitees teilnehmen durfte (Schmidt 1998, S. 213). Ein Gehalt erhielten sie zwar nicht, aber für Unterhalt wurde durch Spenden gesorgt, zu denen öffentlich im Göttinger Wochen- und Tageblatt aufgerufen wurde. Auch die nötigen Mittel für den Pflegedienst der Diakonissen wurde rein aus Spenden finanziert (Schmidt 1998, S. 210). Bevor die Diakonie als Station eröffnet wurde, bot der Göttinger Frauenverein den Diakonissen eine Wohnung in der Neustadt 12 an, in der sie unentgeltlich wohnen konnten (Weber-Reich 2004, S. 212). Im ersten Jahr gingen 76 Anträge aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten bei den Schwestern ein. Hauptsächlich handelte es sich bei den Patienten um Typhuskranke, deren Pflege intensivste Krankenbeobachtung erforderte (Weber-Reich 1999, S. 52). Alle Ausscheidungen mussten entfernt, Kleidung und Bettwäsche desinfiziert werden. Wickel und Umschläge sollten das Fieber und die Schmerzen lindern und Mundpflege den Geruch eindämmen. Durch diesen engen Kontakt infizierten sich die Pflegerinnen regelmäßig, sodass ein reger Wechsel im Personal herrschte.

Da die katholischen Schwestern Göttingens eine feste Station zur Verfügung hatten, wollte der evangelische Kirchenvorstand auch den evangelischen Diakonissen die Arbeit erleichtern und entschloss sich 1868 ein Haus für diese Zwecke zu bauen. Die Vorsteherin des Frauenvereins stiftete den Bauplatz in der Oberen Karspüle. 1870 wurde Alt-Bethlehem eröffnet. Es verfügte über 2 Krankenzimmer mit je 6 Betten, einen Saal, 2 Kammern, einen Baderaum, eine Küche und 2 Stuben für die Diakonissen (Weber-Reich 1999, S. 56–60). Auf der Station wurden viele Kinder aufgenommen, die an Skrofulose litten, also durch fehlerhafte Ernährung und eine unsaubere Umgebung erkrankt waren und ein erhöhtes Typhusrisiko hatten (Weber-Reich 1999, S. 65). Aus dem geplanten Kinderhospital wurde jedoch bald eher ein Kinderheim, da die Universität Göttingen der Diakonie keine geregelte ärztliche Versorgung zugestand – die Pädiatrie war noch ein neues Feld in der Medizin, und man fürchtete Konkurrenz (Weber-Reich 1999, S. 66–69). Neben den Kindern wuchs jedoch die Zahl der erwachsenen Patienten/innen stetig. So kamen allein 1871 104 Patienten/innen mit allerlei Beschwerden wie Scharlach, „Kopfgeschwür“, Rheuma und „Gemüthskrankheit“ zu den zwei Pflegerinnen. Erfreulicherweise starben weniger als 30 Patienten/innen und 63 konnten vollständig genesen (Weber-Reich 1999, S. 64).

Aufgrund des hohen Bedarfs wurde die Diakonie im Jahr 1880 um ein Gartenhäuschen erweitert, das als Kinderkrippe diente. Mit der Entwicklung der Medizin stand die kleine Diakonie jedoch immer wieder vor neuen Anforderungen. So wurde 1887 ein Operationssaal in Alt-Bethlehem eröffnet, was der Anstalt langsam den Charakter eines Privatkrankenhauses verlieh (Weber-Reich 1999, S, 82). Die Kinderstation gab es weiterhin, allerdings wurde im Obergeschoss der Klinik nun postoperative Pflege nach chirurgischen Eingriffen geleistet, die Ärzte der Universität an ihren Privatpatienten vornahmen (Weber-Reich 1999, S. 82f.). Am 9. Juli 1896 wurde deshalb der Betrieb von Neu-Bethlehem aufgenommen, denn noch immer wurde Alt-Bethlehem auch von Patienten/innen aus sehr armen Verhältnissen überrannt. Der Anteil von Langzeitpatienten/innen vor allem bei den Kindern stieg weiter an, sodass bald vom „Kinderheim“ Alt-Bethlehem die Rede war. Die Schwestern klagten in Briefen regelmäßig über die überfüllte Anstalt, und darüber, dass auch Fürsorge und Hygiene unter der räumlichen Enge litten. Schließlich wurde um 1900 das Nachbargrundstück erworben. Alt-Bethlehem wurde erweitertund den Kindern konnten mehr Platz und bessere Lebensumstände geboten werden (Weber-Reich 1999, S. 98).

Alt- und Neu-Bethlehem im 20. Jahrhundert

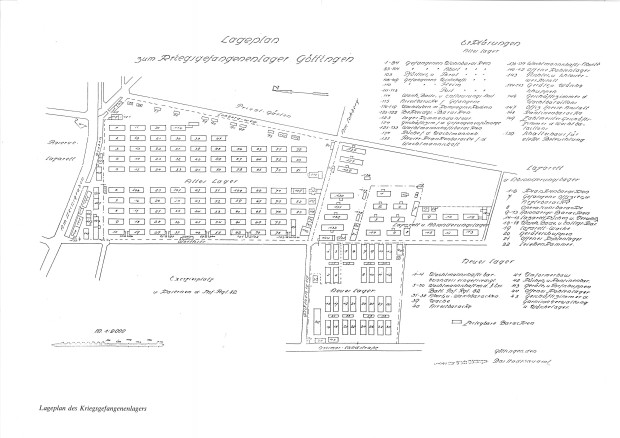

Ende des 19 . Jahrhunderts wurde das Krankenhaus „Neu-Bethlehem“ eröffnet. Der Neubau wurde im Kirchweg 8 errichtet. Er war größer als Alt-Bethlehem und wurde nicht mehr von einer Hausmutter geführt, sondern von einem Arzt (Weber-Reich 1999, S. 119). Allerdings kamen die Schwestern nach wie vor vom Henriettenstift Hannover. Am 19.06.1896 wurde das Privatkrankenhaus für Frauen eingeweiht. Die Patientinnen waren überwiegend wohlhabende Damen, die sich nicht von noch auszubildenden Ärzten in der Uniklinik behandeln lassen wollten (Weber-Reich 1999, S. 120). Im 20. Jahrhundert wurde Neu-Bethlehem ausgebaut. In Kriegszeiten wurde es zum Lazarett umgewandelt.

. Jahrhunderts wurde das Krankenhaus „Neu-Bethlehem“ eröffnet. Der Neubau wurde im Kirchweg 8 errichtet. Er war größer als Alt-Bethlehem und wurde nicht mehr von einer Hausmutter geführt, sondern von einem Arzt (Weber-Reich 1999, S. 119). Allerdings kamen die Schwestern nach wie vor vom Henriettenstift Hannover. Am 19.06.1896 wurde das Privatkrankenhaus für Frauen eingeweiht. Die Patientinnen waren überwiegend wohlhabende Damen, die sich nicht von noch auszubildenden Ärzten in der Uniklinik behandeln lassen wollten (Weber-Reich 1999, S. 120). Im 20. Jahrhundert wurde Neu-Bethlehem ausgebaut. In Kriegszeiten wurde es zum Lazarett umgewandelt.

Die behandelnden Diakonissen standen vermehrt in der Kritik, da ihre Ausbildung den Anforderungen im Krankenhausbetrieb immer weniger entsprach. Die Universitätsklinik nahm Neu-Bethlehem für verschiedenste Fachrichtungen als Ausweichstation in Anspruch, sodass auch „freie“ Schwestern eingestellt wurden, um den Bedarf zu decken (Weber-Reich 1999, S. 145f). Doch seitens der Patienten/innen und Ärzte gingen wiederholt Beschwerden über die Ober- und vor allem OP-Schwestern ein, die teilweise vor Arbeitsantritt noch nie einen OP betreten hatten (Weber-Reich 1999, S. 148 ff). 1926 wurden Reformen eingeleitet, die die Ausbildung der Diakonissen verbesserten und sie mit mehr theoretischem medizinischen Fachwissen und praktischer Ausbildung ausstatteten (Weber-Reich 1999, S. 150). Alt-Bethlehem hingegen stellte den Krankenhausbetrieb offiziell ein und wurde 1931 zu einem Altenheim. 14 Damen des gehobenen Mittelstandes lebten während der NS-Zeit im „Damenstift“. Auf dem Nachbargrundstück befand sich „Klein Bethlehem“ in der Karspüle 24, das bis dato ein Frauenheim war. Auch dieses Gebäude wurde zum Altenheim, mit Platz für zehn Senioren (Weber-Reich 1999, S. 172 f). Die Diakonissen blieben in Alt- und Neu-Bethlehem bis in die 1960er Jahre präsent. Da Nachwuchs fehlte, verließ die letzte Schwester 1967 Alt-Bethlehem und übergab den Pflegedienst freien Schwestern (Weber-Reich 1999, S. 227).

Literatur

Köser, Silke (2006): Denn eine Diakonisse darf kein Alltagsmensch sein: kollektive Identitäten Kaiserswerther Diakonissen 1836 – 1914, Erfurt.

Schmidt, Jutta (1998): Beruf: Schwester: Mutterhausdiakonie im 19. Jahrhundert, Frankfurt/Main.

Weber-Reich, Traudel (1999): Pflegen und Heilen in Göttingen: Die Diakonissenanstalt Betlehem von 1866 – 1966, Göttingen.

Weber-Reich, Traudel (2003): „Wir sind die Pionierinnen der Pflege“: Krankenschwestern und ihre Pflegestätten im 19. Jahrhundert am Beispiel Göttingen, Göttingen.