von Wiebke Schneider

Prostitution hat eine lange Tradition und gilt als „ältestes Gewerbe der Welt“. Doch wie sah es vor Ort, in Göttingen aus? Auch dort gab es im 19. Jahrhundert – besonders in bestimmten Straßen – Wohnungen, in denen Frauen gegen Geld ihren Körper verkauften. Mehrere Prostituierte lebten im 19. Jahrhundert in der Düstere Straße. Der Ort bietet den Anlaß für Fragen: Was verbarg sich hinter dem Gewerbe? Wieso wählten die Frauen diesen Beruf und wie gestaltete sich ihr Leben? Die Lebensverhältnisse der Prostituierten in dieser Straße, aber auch im übrigen Stadtgebiet werden hier beleuchtet.

Die Prostituierten-Wohnungen in der Düsteren Straße

Die Düstere Straße in der Innenstadt läuft als zweite Straße des Nikolaiviertels nach Süden auf einen Turm und die Stadtmauer zu und ist schmal und dunkel (Klein-Paris) . Die vom 16. bis zum 18. Jahrhundert errichteten Fachwerkhäuser wurden von meist armen Leuten bewohnt. (Möller 1982, S. 48f.). Noch heute stehen neben neuen Bauten Fachwerkhäuser.

Früher befanden sich dort auffallend viele Prostituierten-Wohnungen. Überdurchschnittlich viele uneheliche Kinder wurden hier geboren, im 19. Jahrhundert nahezu in jedem Haus (siehe zu unehelichen Geburten: Accouchierhaus). Wohlsituierte Bürger differenzierten bei unehelichen Geburten selten, da für sie der Übergang zu „liederlichen Mädchen“, lockerer Moral und letzten Endes zur Prostitution als fließend galt (Gattermann 2009, S.38). Tatsächlich registrierte die Göttinger Polizei einige der Prostitution verdächtige Frauen. Ob der Beweis hierfür angetreten oder sie Opfer übler Nachrede wurden, ist unklar. Jedoch waren sie oft als Mütter unehelicher Kinder in den Geburtenregistern verzeichnet. Nachbarn beschwerten sich häufig bei der Polizei, damit das unerwünschte Gewerbe untersagt und Belästigungen wie Prügeleien und Lärm unterbunden wurden. Nach Polizeiberichten lebten in Prostituierten-Wohnungen in aller Regel unverheiratete Frauen. Ende des 19. Jahrhunderts waren solche Wohnungen beispielsweise in der Düsteren Straße Nr. 12, 17, 25 und 29. (Gattermann 2009, S. 39) Heute findet man dort normale Wohnungen, Läden, Firmen und z.B. auch den Deutschen Entwicklungsdienst.

Prostitution in Göttingen

Ob es in Göttingen neben den Prostituierten-Wohnungen noch Bordelle gab, ist strittig. Das wird von Koerner und Reiter verneint (Koerner 1989, S.49 ff./ Reiter 1996, S. 167ff.). Laut Gattermann befanden sich Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts jedoch in der Geismar Chaussee 95, im Düsteren Eichenweg 47 und in der Groner Chaussee vier Bordelle, die von einer Wirtin bzw. Zuhälterin betrieben wurden. Sie waren also nahe des Bahnhofs, der Kaserne oder dem Ostviertel gelegen, der neuen Wohngegend der reichen Göttinger Bürger (Gattermann 2009, S. 30f.). Sicher ist, dass es Straßenprostituierte gab, und zwar von 1880 bis 1930 vier bis zwölf Frauen. (Koerner 1989, S. 46).

Oftmals prostituierten sich Frauen, die ihre Arbeit verloren und/ oder sich verschuldet hatten. Beispielsweise handelte es sich oft um schwangere Dienstmädchen, denen deshalb gekündigt worden war, und die ihre Schulden zurückzahlen mussten. (Koerner 1989, S. 41ff.).

Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Kontrollen und Verordnungen zur Vorbeugung von Krankheiten und Sittenverstößen verschärft. Eine städtische Verordnung listete Orte auf, die zu meiden waren und legte die Höhe der Strafen bei Zuwiderhandlung fest. Ein Aufenthaltsverbot auf öffentlichen Plätzen ab gewissen Uhrzeiten und verpflichtende Gesundheitskontrollen wurden angeordnet (Koerner 1989, S.47). Diese Reglementierungen galten ausschließlich für anstößiges Verhalten der Frauen. Sie reglementierten keineswegs das Verhalten der Männer und verkörperten so die Doppelmoral der damaligen Gesellschaft (Koerner 1989, S. 42).

Bekannt ist, dass bereits 1893 Mädchenhandel in der Stadt betrieben wurde. Unter einem Vorwand in fremde Städte gelockt, arbeiteten sie unter Zwang als Straßenprostituierte oder im Bordell. Dies war allerdings keineswegs ein spezielles Göttinger Problem: 1910 wurde ein internationales Abkommen zum Kampf gegen Mädchenhandel geschlossen. Darüber hinaus wurde ein Hilfsverein gegründet. Er sollte fremden Mädchen Hilfe anbieten und ein Abrutschten in die Prostitution verhindern. Um diese Gefahr möglichst zu unterbinden, engagierten sich in diesem Verein auch Göttingerinnen und leisteten Präventionsarbeit (Koerner 1989, S.48). Das Ziel war präventiv, da sie nach den damaligen Ansichten durch das Abrutschen in die Prostitution bereits „verloren“ waren. Der Ehrverlust der Mädchen musste verhindert werden – dazu zählten außereheliche Beziehungen; aber auch Tanzveranstaltungen zu besuchen oder alleine abends durch die Stadt zu spazieren, galt als ehrenrührig (für die soziale Arbeit bürgerlicher Frauen siehe Frauenverein).

Die Prostituierten hatten einen schlechten Stand in Göttingen, da sie von Mitbürgern als „Aussätzige“ diskriminiert wurden. Zur Einhaltung der Sittlichkeitsbestimmungen wurden sie von der Sittenpolizei kontrolliert (Koerner 1989, S. 48). Die zur Eindämmung von Geschlechtskrankheiten verschärften gesundheitlichen Verordnungen und Kontrollen wurden von den Frauen vielfach durch einen Wechsel des Ortes umgangen. Da die meist mittellosen Prostituierten Heilbehandlungen und die zwei Gesundheitskontrollen pro Woche selten zahlen konnten, wurde Anfang des 19. Jahrhunderts eine selbstständige „Krankenkasse für Prostituierte“ gegründet, die mit der Polizei-Krankenkasse kooperierte (Koerner 1989, S. 49).

Dennoch nahm die Zahl der Geschlechtskranken zu. Zu Beginn des 1. Weltkriegs war der Aufenthalt Prostituierter in der Nähe der Kaserne und des Bahnhofs untersagt. Nach vorherrschender Meinung bedrohten sie die Gesundheit der Soldaten und damit die Schlagkraft des Heeres. Da Soldaten häufig bereits unter Geschlechtskrankheiten litten, musste sollte die Ansteckungsgefahr möglichst gering gehalten werden. Die Angst vor dem Versagen des Heeres war so groß, dass auch die Maßnahmen zur gesundheitlichen Kontrolle nochmals verschärft wurden. Trotzdem wurde die Prostitution staatlich organisiert, wobei nur die Frauen gesundheitlich kontrolliert wurden. Im Jahre 1916 wurde in Göttingen eine Beratungsstelle für Geschlechtskranke geschaffen – im norddeutschen Vergleich relativ spät (Koerner 1989, S.49).

Das Ende des 1. Weltkrieges veränderte die Situation dahingehend, dass die Polizei straffällige oder verwahrloste Frauen verstärkt betreute. Mit Beginn des Nationalsozialismus radikalisierte sich die Kontrollpolitik. Um die Übertragung von Geschlechtskrankheiten einzudämmen, veranlasste der Reichsminister des Innern am 9.9.1939 darüber hinaus, dass in allen deutschen Städten Bordelle gegründet werden sollten. Angeblich sollten Wehrmachtssoldaten und das übrige Volk vor der „Gefahr“ der Prostitution geschützt werden. Vor 1933 befand sich in Göttingen kein Bordell, jedoch etliche Straßenprostituierte, die sich ab dem Jahre 1934 nicht mehr auf öffentlichen Plätzen aufhalten durften. Das Bordell sollte in der Speckstraße 8 eingerichtet werden, wogegen die Bevölkerung bald mit Erfolg protestierte (Reiter 1996, S. 167 ff.).

In den 1950er Jahren begann eine weitere Phase der Tabuisierung der Prostitution. So wichen die Prostituierten-Wohnungen in der Düsteren Straße normalen Wohnhäusern, Firmen oder Läden. Heute sind keine Bordelle mehr im Stadtzentrum angesiedelt.

Literatur:

Gattermann, Claus Heinrich (2009), Am Rande der Gesellschaft. Uneheliche Geburten in Göttingen 1875 bis 1919, Göttingen

Koerner, Marianne (1989), Auf die Spur gekommen, Frauengeschichte in Göttingen, Göttingen.

Möller, Hans-Herbert (Hg.) (1982), Baudenkmale Stadt Göttingen

Reiter, Raimond (1996), Die Auseinandersetzung zur Einrichtung eines Bordells in Göttingen im zweiten Weltkrieg, in: Göttinger Jahrbuch (1996), S.167-176.

Bildquellen:

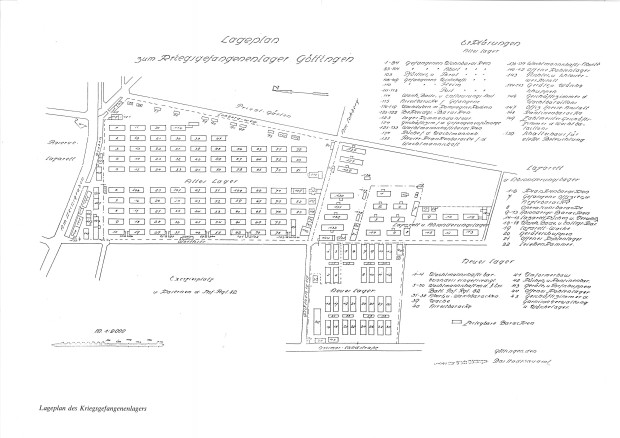

Bilder des Archiv des Göttinger Stadtmuseums

(Stand: 31.1.2013)